La inserción laboral de los jóvenes universitarios mejora en el último decenio con un crecimiento de su ocupación del 58% y una tasa de desempleo que cae del 29,2% al 12,5%

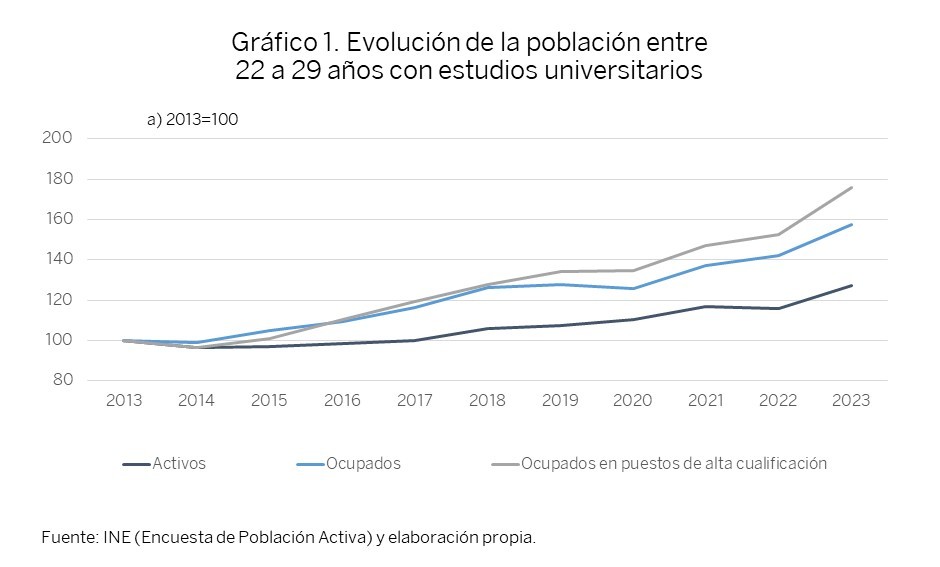

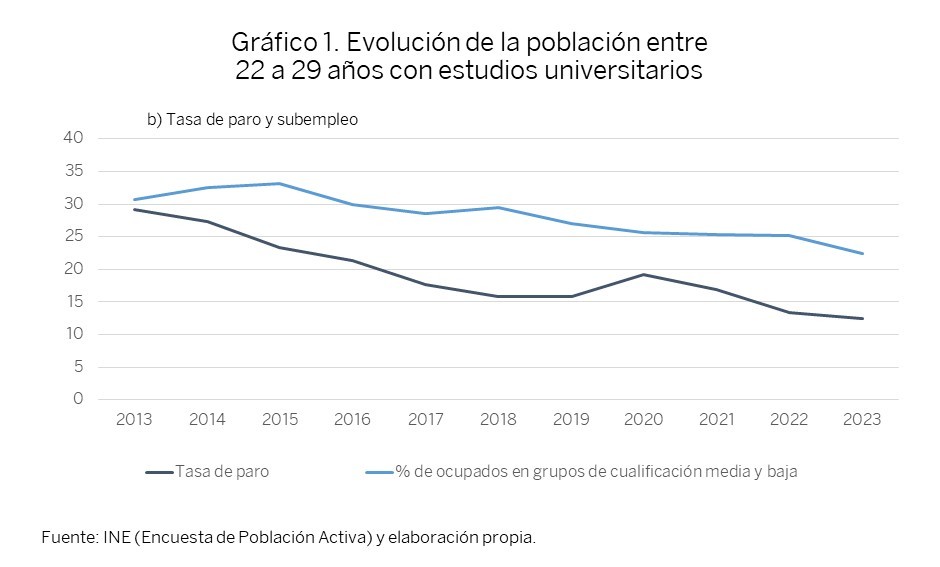

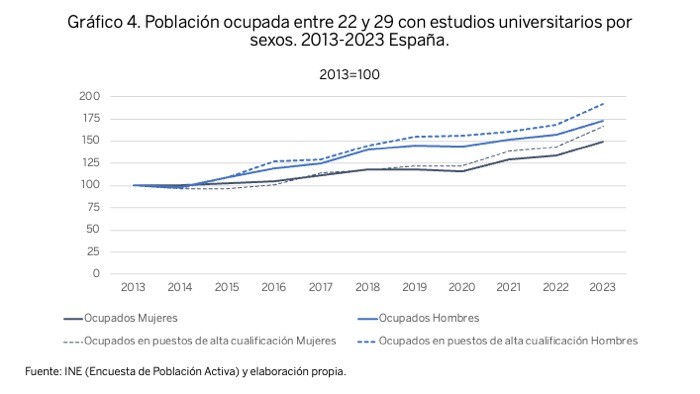

Los resultados de inserción laboral de los jóvenes universitarios han sido, tradicionalmente, mejores que los del conjunto de los jóvenes, pero las ventajas se han incrementado notablemente en el último decenio, un periodo en el que la creación de empleo en España ha sido muy intensa (+23%). Entre 2013 y 2023 se han creado 437.000 empleos netos nuevos para jóvenes entre 22 y 29 años, de los cuales 345.800 (79%) han sido ocupados por universitarios de esa franja de edad. Estas cifras muestran un crecimiento del empleo de jóvenes universitarios del 58% en los últimos diez años. Además, el incremento ha sido aún mayor en el caso de los puestos altamente cualificados, que suponen el 91% de esos empleos para jóvenes universitarios (315.000) y han crecido un 76% en el mismo periodo.

14 mayo, 2024

Esa mejora sustancial del empleo de los jóvenes titulados, en cantidad y calidad, requiere un cambio de perspectiva de las debilidades que tradicionalmente se señalan sobre la inserción laboral de los titulados. Los datos reflejan un fuerte descenso de la tasa de desempleo de ese colectivo, que ha caído desde el 29,2% de 2013 a un 12,5% en 2023. También muestran una reducción del porcentaje de jóvenes con titulación universitaria que están subempleados, es decir, que ocupan puestos de trabajo que no corresponden a su formación, que ha pasado del 30% al 22% en ese mismo periodo.

La Fundación BBVA y el Ivie acaban de publicar el informe La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, enmarcado en el proyecto U-Ranking, que analiza la evolución de la inserción laboral de los titulados universitarios y sus características a lo largo de los últimos diez años, y revela mejoras sustanciales en la empleabilidad de los jóvenes con este tipo de formación superior. Se trata de un periodo en el que, paulatinamente, la economía española se aleja del patrón de crecimiento anterior y de la Gran Recesión. Según el estudio, el análisis detallado de la inserción laboral de las seis cohortes de egresados entre 2013 y 2018 durante los cuatro años posteriores a su titulación confirma avances en tres dimensiones: en tasas de empleo y paro, en el ajuste entre formación y ocupación, y en los salarios. Además, el informe, elaborado por los investigadores del Ivie, Francisco Pérez y Joaquín Aldás, en colaboración con los técnicos del Instituto, Irene Zaera y Rodrigo Aragón, analiza factores que pueden influir en la inserción como son los estudios cursados, el sexo, si se ha estudiado también un máster y la titularidad de la universidad (pública o privada).

Coincidiendo con la publicación del estudio, la web de U-Ranking actualiza la herramienta interactiva que ofrece indicadores de la inserción laboral de los distintos estudios por universidad, e incorpora nuevas variables de consulta. Ofrece datos en función de si los estudios se cursan en universidades públicas o privadas, del sexo de la persona titulada, de la comunidad autónoma de residencia y del tiempo transcurrido desde que se obtuvo la titulación. La herramienta permite conocer los resultados de inserción laboral de los titulados de grado, agrupados en 122 campos de estudio, para cada universidad. Ofrece información tanto del número de graduados como de los 6 indicadores de inserción analizados en el informe. Actualiza la tasa de afiliación, ajuste entre formación y empleo y la base media de cotización, e incluye, por primera vez, el porcentaje de graduados con contrato a tiempo completo, indefinido y autónomos.

Además, permite seleccionar un estudio y personalizar la consulta en función de la comunidad autónoma de la universidad, su titularidad, el sexo de los graduados y el tiempo transcurrido desde el egreso.

Mejoras del mercado de trabajo de los jóvenes universitarios

Las tendencias generales en la evolución del mercado de trabajo de los universitarios son positivas y relevantes en la inserción laboral de los recién titulados. Sus oportunidades se han multiplicado por causas que tienen que ver tanto con la demanda como con la oferta. Por un lado, en los últimos diez años el mercado de trabajo ha experimentado una creación de empleo neto de 3,9 millones de puestos de trabajo. Especialmente intenso ha sido el impulso al empleo de los jóvenes universitarios en las ocupaciones altamente cualificadas (incluye a directores y gerentes, técnicos, profesionales científicos y de apoyo e intelectuales), cuyo volumen ha aumentado un 76% desde 2013. Por otro lado, el número de universitarios de entre 22 a 29 años ha crecido un 27%, lo que eleva la oferta de jóvenes que cuentan con el perfil de cualificación que precisan muchos de los nuevos puestos creados.

El resultado de estas dinámicas de demanda y oferta ha permitido que el número de universitarios jóvenes ocupados haya aumentado casi un 58% en diez años, con la creación de 345.800 nuevos empleos en el periodo. Se trata de una tasa de crecimiento que casi triplica la registrada en el empleo total de los jóvenes, que crece significativamente pero mucho menos (20,4%). De hecho, los nuevos puestos ocupados por universitarios suponen el 79% del total de empleos a los que han accedido los jóvenes de entre 22 y 29 años en el último decenio.

Las tres cuartas partes de esta creación de empleo se concentran en cinco sectores de actividad: las actividades profesionales, científicas y técnicas (23%), las actividades sanitarias y servicios sociales (21%), la información y las comunicaciones (12%), la industria manufacturera (11%) y la educación (9%). Se trata de sectores sustentados, en su mayor parte, por el capital humano, que han operado como los grandes yacimientos de empleo de calidad para los nuevos titulados. En estos cinco sectores se concentra el 82% de los 315.000 empleos altamente cualificados creados entre 2013 y 2023 para jóvenes universitarios. El estudio destaca que la transformación de la estructura productiva está ofreciendo cada vez más y mejores empleos, que representan oportunidades, sobre todo, para los entrantes en el mercado de trabajo más cualificados.

Otros perfiles de la inserción laboral

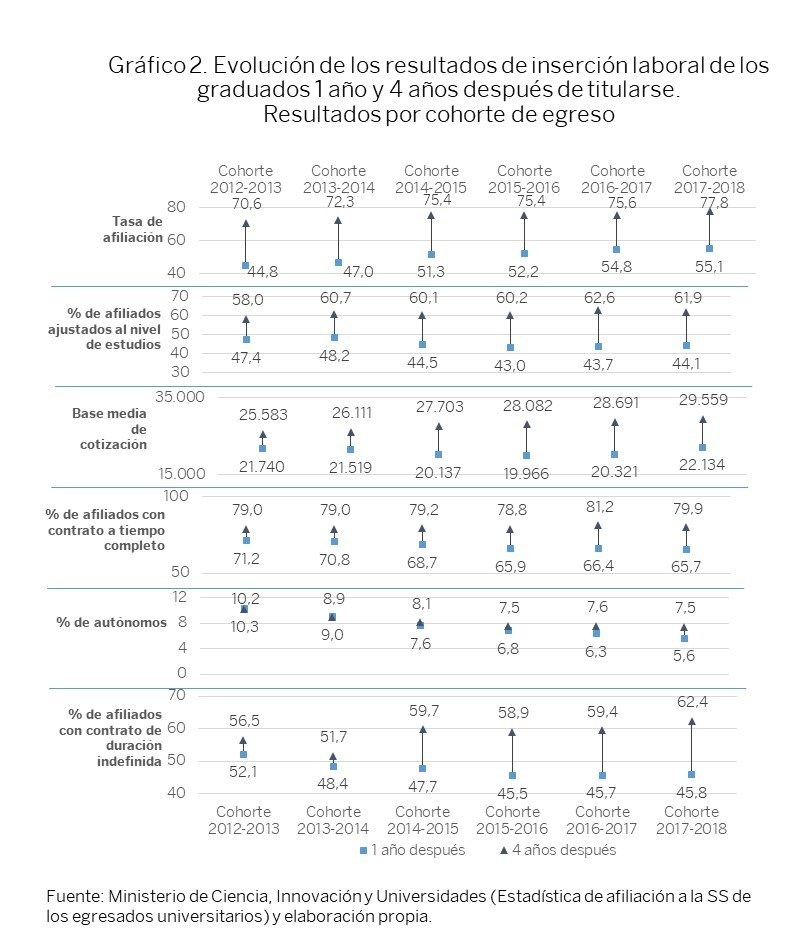

El informe sobre inserción laboral de U-Ranking analiza las características de los empleos de los titulados pertenecientes a las seis cohortes de universitarios egresadas entre 2013 y 2018 y permite seguir sus trayectorias durante cuatro años después de titularse, ofreciendo datos hasta 2022. Conforme avanzan las cohortes se observan mejoras en cinco de los seis indicadores estudiados: tasa de afiliación a la Seguridad Social, ajuste entre nivel de formación y el empleo desarrollado, salarios (a través de la base de cotización), el porcentaje de empleo a tiempo completo y el de contratos indefinidos. Por otro lado, el sexto indicador, el porcentaje de trabajadores autónomos, se reduce al aumentar rápidamente el número de trabajadores por cuenta ajena.

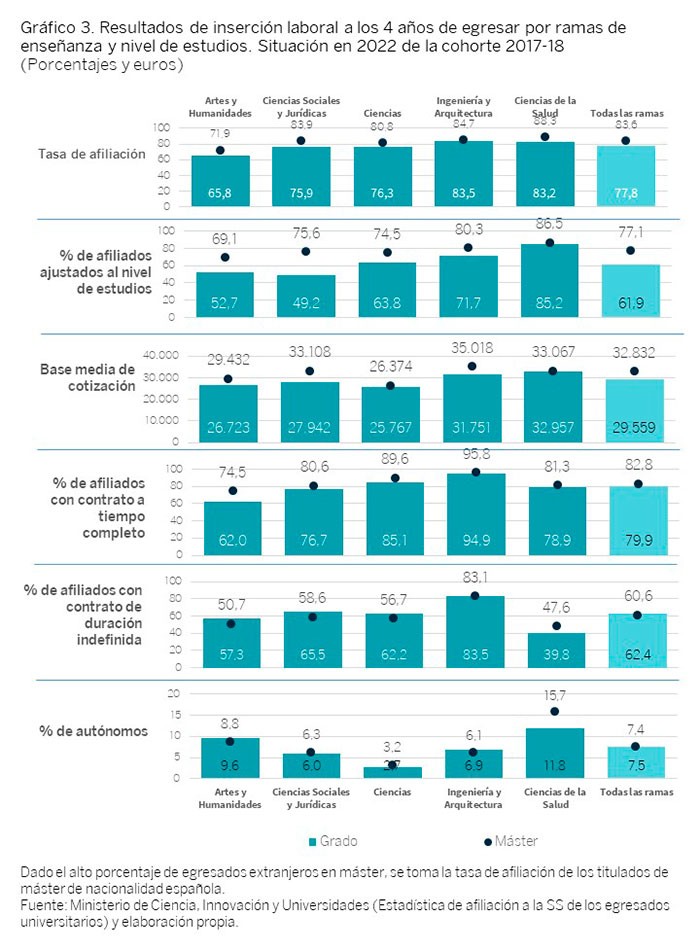

El estudio identifica los factores que implican mayores ventajas en el acceso al mercado laboral. En primer lugar, los estudios cursados son un factor fundamental. Aunque cuando se analiza la inserción laboral por ramas de estudio en todas se aprecian mejoras a lo largo del tiempo, cada rama parte de niveles distintos en los indicadores y las diferencias se han mantenido en el tiempo. Así, los egresados en ciencias de la salud y en ingenierías y arquitectura siguen disfrutando de una mejor inserción laboral, especialmente debido a sus mayores porcentajes de empleo y salarios más elevados, mientras que los de artes y humanidades se enfrentan a mayores dificultades.

El porcentaje de autónomos sigue una trayectoria temporal descendente en todas las ramas, debido al fuerte crecimiento del empleo por cuenta ajena. Pero mientras en ciencias de la salud el peso de los autónomos es más elevado (11,8%), sobre todo por la influencia de profesiones que están fuera de la cartera de los servicios públicos de salud (farmacéuticos, ópticos, odontólogos, fisioterapeutas, podólogos), en el caso de las titulaciones de ciencias el porcentaje de autónomos es muy reducido (2,7%).

Otro de los factores que contribuye a la mejoría de algunos aspectos de la inserción laboral es ampliar los estudios con un máster. Estos titulados han duplicado su peso sobre el total de egresados, al pasar de representar un 22% en 2013 a un 42% en 2022. Las ventajas de los titulados de máster sobre los de grado se observan, sobre todo, en el ajuste del puesto de trabajo al nivel de estudios cursados y en los salarios obtenidos. El 77,1% de los titulados con un máster se ha empleado en un puesto en el que se cotiza en el grupo de titulados universitarios -en ocasiones, porque existen regulaciones profesionales que así lo exigen, como en el caso de los profesores, la abogacía o las ingenierías-, mientras que ese porcentaje es del 61,9% entre los egresados de los grados. Además, según los datos analizados, la base de cotización media de los másteres es un 11% superior a la de los graduados.

La titularidad de la universidad (pública o privada) es otro de los factores que se ha tenido en cuenta en el análisis, ya que los egresados de centros privados aventajan en la inserción laboral a los que estudian en universidades públicas en algunos aspectos. Actualmente, apenas hay diferencias en tasas de afiliación, contratación a tiempo completo y contratación indefinida, porque a lo largo de las cohortes analizadas se han ido reduciendo las ventajas iniciales de las privadas. En cambio, a los cuatro años de graduarse, los egresados de las universidades privadas superan en 12 puntos porcentuales a los de las públicas en porcentaje de ocupados cuyos puestos de trabajo se ajustan a los estudios realizados (72,2% frente a 59,9%). Además, las bases de cotización de los graduados que proceden de centros privados son un 12% más elevadas que las de los estudiantes de universidades públicas (32.433 euros al año, frente a 29.006 euros). Estas diferencias se deben a factores que las universidades privadas potencian, como la mayor adaptación de su oferta de estudios a las demandas del mercado de trabajo, la localización de sus centros en áreas metropolitanas dinámicas y la captación de estudiantes provenientes de entornos socioeconómicos favorables, que ofrecen conexiones que facilitan la inserción.

Se observa un descenso de los titulados que cotizan como autónomos en ambos tipos de universidades pero el porcentaje de universitarios que decide trabajar por cuenta propia es mayor entre los egresados de los centros privados. Un entorno económico más favorable es más frecuente entre los estudiantes de las universidades privadas y puede ser más proclive al emprendimiento y tener más capacidad de facilitar los medios para el desarrollo profesional de los autónomos.

Diferencias por sexo en la inserción laboral

El estudio también analiza las diferencias en las oportunidades de inserción laboral según el sexo de la persona titulada. Las mujeres representan actualmente el 57% de los estudiantes de grado y máster. Acceden a las universidades con iguales o mejores cualificaciones que los hombres y tienen mejor rendimiento en sus estudios (menos abandono y mayor porcentaje de finalización de sus estudios en la duración teórica de las titulaciones). Por ambas razones, el predominio de las mujeres frente a los hombres entre las personas graduadas es muy nítido (60%-40%). La amplia mayoría de mujeres se observa en cuatro de las cinco grandes ramas de estudio, siendo más acentuado en ciencias de la salud (72%-28%), pero son minoría en ingenierías y arquitectura (27%-73%).

Una vez egresadas, las universitarias jóvenes tienen una presencia entre los ocupados también mayoritaria, que replica su peso en la universidad. Se debe a que sus tasas de actividad, ocupación y paro son similares a las de los hombres, algo que no sucede en los restantes niveles de estudios en los que las tasas de actividad y ocupación de las mujeres son menores y las de paro mayores. Las mujeres representan el 61% de las personas ocupadas entre 22 y 29 años con estudios universitarios.

Si se considera la presencia femenina en los empleos altamente cualificados, las mujeres universitarias jóvenes representan el 59%, un porcentaje algo menor que su peso en el empleo total, resultado del menor crecimiento acumulado de las ocupaciones cualificadas de las mujeres entre 2013 y 2023. El empleo altamente cualificado para jóvenes universitarios creció un 76% de media en el conjunto del periodo, con un crecimiento del 92,2%, en el caso de los hombres, y del 66,3%, en las mujeres. A partir de 2020 el crecimiento se acelera en las mujeres, lo que ha favorecido que las nuevas oportunidades de empleo cualificado para las mujeres hayan sido sustanciales. En total, de los 315.000 nuevos empleos altamente cualificados creados en el decenio para jóvenes universitarios, las mujeres han ocupado 173.000 (el 55%).

Los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Seguridad Social permiten evaluar, con más detalle, las posibles brechas de género durante los primeros años de inserción de tituladas y titulados en los seis indicadores considerados, entre personas que han estudiado lo mismo. Las diferencias medias entre hombres y mujeres en tasa de afiliación y ajuste del grupo de cotización a la formación se han reducido hasta llegar a la práctica equiparación, sin observarse diferencias sistemáticas ligadas al sexo.

Por el contrario, las mujeres presentan peores datos en sus bases de cotización (brecha salarial), en el porcentaje de empleos a tiempo parcial y en el porcentaje de contratos indefinidos (salvo en las ramas de ciencias y artes y humanidades).

Por último, la afiliación de las mujeres al régimen de autónomos es menor en todas las ramas (excepto en la de ingeniería y arquitectura) y, sobre todo, en una gran mayoría de los distintos campos de cada una de las ramas. Estos datos pueden indicar que las mujeres optan con mayor frecuencia que los hombres por el trabajo por cuenta ajena que por el trabajo autónomo y, probablemente, se orientan menos al emprendimiento.

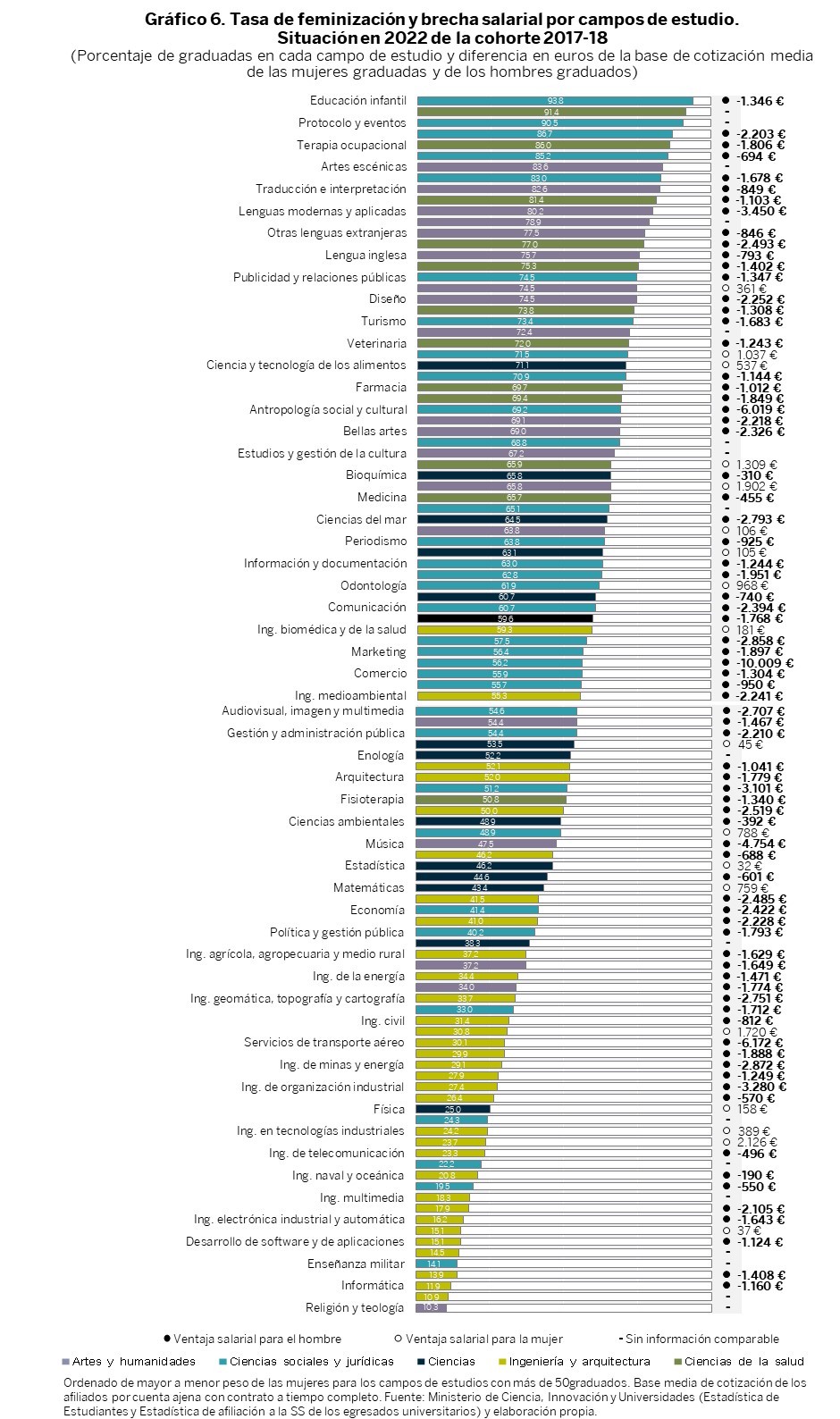

En el análisis más detallado de la brecha salarial por titulaciones, el estudio revela que los hombres cobran más que las mujeres en 74 de los 92 campos de estudios para los que se dispone de información sobre bases medias de cotización para ambos sexos. En 57 de esos campos la diferencia salarial es superior a los 1.000 euros anuales a favor de los hombres.

Estas diferencias se observan con independencia del grado de feminización de los campos de estudios analizados. La presencia de la mujer es mayoritaria en todas las ramas de enseñanza, excepto en ingenierías y arquitectura. Al estudiar las bases de cotización por titulaciones se observa que la brecha salarial existe tanto en campos muy feminizados como la Educación Infantil (93,8% de graduadas, frente a 6,2% de hombres), como en otros con mayoría de graduados hombres, como Informática (con solo un 11,9% de mujeres).

Los autores del informe concluyen que los resultados del estudio cuestionan los diagnósticos injustificadamente pesimistas sobre las oportunidades laborales de los titulados universitarios en España y subrayan la importancia de adoptar una perspectiva adecuada al analizar la inserción laboral de los jóvenes universitarios, para no ignorar cambios relevantes. En primer lugar, contemplar el último decenio permite apreciar las mejoras sustanciales acumuladas en la cantidad y calidad del empleo de los jóvenes titulados, gracias a la recuperación del crecimiento y las transformaciones del modelo productivo. En segundo lugar, el estudio detallado de la inserción por cohortes de egresados confirma la generalización de los avances dentro de cada cohorte y entre cohortes, sobre todo en tasas de afiliación y en ajuste entre formación y ocupación. Pero también advierte sobre dos limitaciones de las mejoras: las asociadas a la permanencia de importantes diferencias en las oportunidades de inserción laboral en función de los estudios cursados (campos de estudio, grado o máster) y las derivadas de las diferencias por sexo, con peores datos para las mujeres, no en tasas de empleo, pero sí en acceso a los empleos más cualificados y salarios más altos.

- Accede al informe La inserción laboral de los universitarios 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género

- Accede a los resultados de inserción laboral por campos de estudio y universidad