El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina. Las Corbetas del Rey

Haciendo el equipaje

Cuenta Fabio Ala Ponzone, pariente lejano de Malaspina y miembro de la expedición, que en septiembre de 1788 Alejandro estuvo en Madrid.

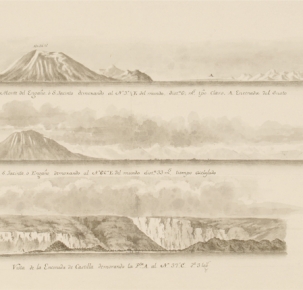

Semanas, una corta estancia sabiamente aprovechada para hablar con el ministro de Marina y obtener un empleo honorable en el observatorio de Cádiz, situado en las dependencias del Castillo Viejo, que se eleva en la loma del Monturrio. Un lugar ideal, en pleno centro, cercano al mar. El espacio idóneo para un placentero retiro de ocho meses donde avanzar en sus meditaciones políticas, con el compromiso de redactar ciertas memorias de interés nacional que compensen los desvelos de don Antonio Valdés. Saber es poder. Sospechamos que la entrevista sirvió para confraternizar, charlando de menudencias, quehaceres y, sin duda, de su reciente viaje al mando de la fragata Astrea. El barco largó velas un lejano 5 de septiembre de 1786 y hace cuatro meses que las ha plegado en el mismo puerto gaditano, el 18 de mayo de 1788. Fue un recorrido comercial auspiciado por la Real Compañía de Filipinas. Bordearon el cabo de Hornos transportando mercancías a Lima. Del puerto de El Callao partieron hacia el archipiélago filipino, donde embarcaron mercadería con destino a Europa. Regresaron cruzando el cabo de Buena Esperanza. Dieron la vuelta al mundo en un tiempo récord. No sobrepasaron los 21 meses del total de 26 previstos. Repasando el ranking, comprobamos que ha sido el navegante decimotercero en completar el giro. La Astrea es vieja conocida de Alejandro; con ella también viajó a Manila en 1777 para trasladar a José Vasco, capitán general de Filipinas. Al regreso, la embarcación contó con un huésped de mayor peso y menor relevancia: un elefante, obsequio para su alteza. Queremos creer que la anécdota surgió en la conversación, solo para amenizar, por distender y crear una atmósfera acogedora, apacible. Tal vez Valdés ignore las intenciones de su interlocutor y se sorprenda cuando Malaspina le cuente su plan de realizar un viaje científico y político alrededor del mundo. Nada que ver con la empresa mercantil recién concluida, que, sin embargo, ha sido el banco de pruebas idóneo para modelar el proyecto que el ministro debe aprobar. El documento oficial que contiene el plan del viaje lleva fecha del 10 de septiembre de 1788. Está suscrito en Madrid por los capitanes de fragata Alejandro Malaspina y José Bustamante, que se ofrecen voluntarios para comandar las dos embarcaciones expedicionarias necesarias para afrontar la aventura. La aprobación fue rápida. Apenas ha transcurrido un mes y Alejandro es liberado de sus obligaciones. Bastante tiene con organizar el viaje. El correspondiente oficio lo firma Valdés con fecha 14 de octubre. Emulando el comportamiento de sus antagonistas ultramarinos, ingleses y franceses, la corona decide invertir cuantiosos recursos en un ambicioso proyecto naval. Quien se pregunte ¿de dónde sacaba el rey para tanto gasto?, que revise las cuentas del banco de San Carlos.

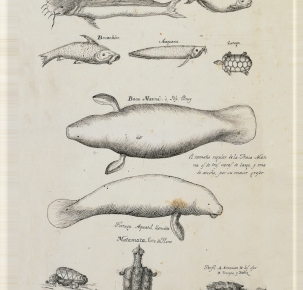

Su majestad ha aprobado un viaje a bordo de dos corbetas que darán la vuelta al mundo con la finalidad de trabajar en las cartas hidrográficas de la costa occidental americana y de los establecimientos españoles de Asia, reconociendo Nueva Zelanda y diferentes islas del Pacífico. Lo explica Malaspina en la carta que ha enviado a los oficiales de la armada buscando adeptos para su empresa naval; tal vez víctimas, el tiempo lo dirá. Una misiva directa, sin tapujos, que anuncia los riegos de un viaje tan largo, de tres a cuatro años de duración (serán cinco), recorriendo costas mal conocidas, soportando climas adversos, visitando países poblados por gentes «más bien bárbaras que civilizadas». Tareas repetidas y pesadas, muchos peligros y una subordinación estricta aguardan a los intrépidos marinos dispuestos a enrolarse. La oferta no es tentadora, pero tampoco serán muchos los invitados a incorporarse al viaje: cuatro o cinco oficiales por barco. Fueron seis. Un número grande supondría una multitud ególatra difícilmente controlable, contraria al ambiente de complicidad, uniformidad, respeto y camaradería deseado. Malaspina sabe lo que hace, este no es un viaje iniciático. Tiene carta blanca para seleccionar a los mejores, pero nadie irá contra su voluntad. Sería contraproducente. Quien no desee navegar se quedará en tierra. Los oficiales Dionisio Alcalá, José Espinosa, Antonio Tova, Juan Vernacci, Fernando Quintano, Cayetano Valdés, Juan Gutiérrez, Francisco Viana, José Robredo, Arcadio Pineda, Martín de Olavide, Manuel Novales, Ciriaco Cevallos y Secundino Salamanca ponen rostro al grupo de elegidos para la gloria. Faltan nombres. Cada barco transportará un total de ciento dos hombres, entre ellos un cirujano y un capellán, que curarán las heridas del cuerpo y del alma si las hubiera, que las habrá. La nómina incluye carpinteros, calafates, herreros, grumetes, criados, pilotos, naturalistas, pintores, guardiamarinas, artilleros y la clase de tropa. Parecen muchos, pero son pocos y todos necesarios. Tendrán que aplicarse, y en más de una tarea.

Transcurre el mes de noviembre. El joven Fabio ya sabe que acompañará al comandante. Tiene información privilegiada, por algo es su protegido. En su cabeza los pájaros revolotean alegremente. Sueña con ver su nombre estampado en el Almanaque náutico formando parte de la nómina de oficiales. Tamaño viaje confundiría a cualquier novato recién salido de la academia. Es una oportunidad inmejorable, única. En pocos años podrá lucir los galones de alférez, incluso de teniente si la suerte le acompaña; y no dudemos que le acompañará. Ha sido el oficial Francisco Viana quien le vino con el cuento. Una charla entre amigos: aquello, lo otro, ya sabes, cuéntame, se dice, se comenta... El tiempo vuela. Son muchas las cosas pendientes para el corto espacio de siete u ocho meses que restan hasta la partida. Hay que comprar víveres, recopilar información sobre los destinos del viaje, adquirir libros e instrumentos científicos, seleccionar e instruir al personal y, particularmente, construir dos embarcaciones eficientes que corten veloces el mar de uno a otro confín. Malaspina lo coordina todo, es el alma del proyecto. Como marineros prefiere a la gente del norte. Gallegos, asturianos y vizcaínos no extrañarán el frío, y, además, son hombres subordinados, complacientes y afables, cualidades necesarias hasta en el trato con el indio más salvaje. Los meridionales son de poco fiar. Cegados por la pasión y la libertad, serán víctimas fáciles del halago de las Américas. Para qué complicarse la vida si llevan la palabra desertor escrita en la frente. Acertar es difícil.

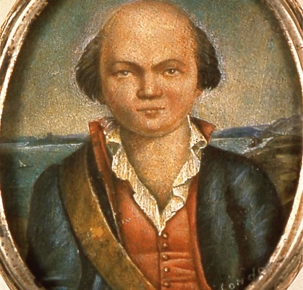

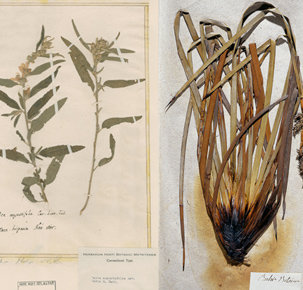

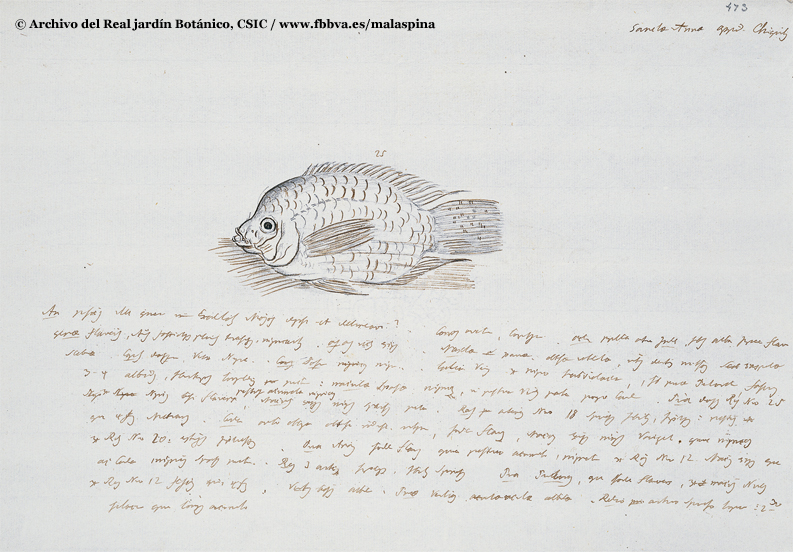

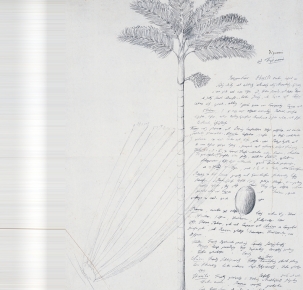

La elección de los naturalistas deviene un asunto rocambolesco. Tres son las plazas a cubrir y varios los candidatos. Todos buenos, aunque las apariencias engañan. Don Antonio Pineda y Ramírez, teniente de infantería del tercer batallón de Reales Guardias Españolas, es el mirlo blanco elegido para dirigir el equipo. Es un militar de alcurnia, conocido en los círculos científicos de la corte. Sabe de todo. Animales, vegetales y minerales forman parte de su académica sabiduría. Antonio representa el espíritu castrense que Malaspina busca para gobernar al personal con mano férrea y, lo importante, es su amigo. Juntos batallaron en el asedio a Gibraltar del año 1780. Para ocuparse de las plantas se contrata al jardinero francés Luis Neé, que no oculta su alegría. Por una vez la esquiva fortuna llama a su puerta, y no se lo cree. Viene de emplearse en el madrileño jardín de La Priora por un sueldo de miseria. Aquí cobrará el doble, con gratificación de mesa y criado. Para hacer méritos se inventa un currículo de profesor de botánica, que nunca fue, pero es un hábil recolector y eso es lo que cuenta. Las plantas tas que recolecte las estudiarán otros. Carece de posibles. Tendrán que librarle un anticipo para el equipamiento, no puede embarcar con lo puesto como si fuera un pordiosero. El tercer sillón estuvo en un tris de quedar vacío. La selección fue laboriosa. Hubo enredo, intriga y final inesperado. El profesor de química Florián Coetanfeau, empleado en el laboratorio madrileño propiedad del Ministerio de Hacienda, optó al puesto, pero su candidatura no llegó a concretarse. El químico se retiró de la pugna alegando problemas familiares. La realidad es que Malaspina no estaba dispuesto a dejarle embarcar, e hizo bien en no intentarlo. Sube entonces a escena Carlos Cristiano Gmelin, un prestigioso naturalista alemán amigo de Pineda que, ¡oh casualidad!, se halla de visita en Madrid. Reúne los requisitos y su incorporación cuesta pocos reales pues solo pide que le paguen los gastos. Sorprendentemente, la solicitud es rechazada. Su concurso en la expedición se desestima por ser extranjero. ¿Qué ocultos tejemanejes se urden entre bambalinas?, preguntará con razón el lector. A Gmelin se le vincula con el imperio de los zares (¿un espía?), y la corona tiene bastante que ocultar sobre sus intenciones en los dominios rusos de la costa noroeste americana. Por si acaso, se prescinde de un excelente científico, un número uno. Alcanzado el mes de mayo el puesto de tercer naturalista está vacante, y todo indica que así seguirá. In extremis, el naturalista Tadeo Haenke es contratado como botánico. Ahora no importa la nacionalidad. Dios y el ministro sabrán por qué. ¿Influyeron las recomendaciones de los embajadores de Austria y Cerdeña? Malaspina recibe la noticia el 21 de julio, pero no tiene intención de esperarle.

En su mochila expedicionaria lleva Antonio Pineda un Ensayo sobre las experiencias a realizar en los reinos animal y mineral que Lazzaro Spallanzani ha escrito ex profeso para la expedición. Es un sabio italiano de talla mundial, aficionado a contemplar la vida con el microscopio. Lectura para el viaje y algo más, porque en esta expedición hasta los papeles tienen historia. La revela Spallanzani en su correspondencia. Es por mediación del común amigo Gherardo Rangoni, con título aristocrático de marqués, como Malaspina logra que el científico redacta un memorándum para orientar a los naturalistas sobre aquellas cuestiones que se deben investigar durante el viaje. Y fue difícil conseguirlo, porque el italiano se mostró reacio a colaborar. Nuevos y obligados argumentos del marqués le impulsan a reconsiderar su negativa, aceptando el encargo a regañadientes. Imaginamos que Lazzaro se levanta de su poltrona, se acerca a la mesa, se acomoda en el asiento, coge papel y pluma, comienza a redactar el manual. En el mes de abril de 1789, Rangoni recibe el texto en su residencia de Módena. Rápidamente lo remite a España. Es la guía oficial para conocer la naturaleza allende los mares.

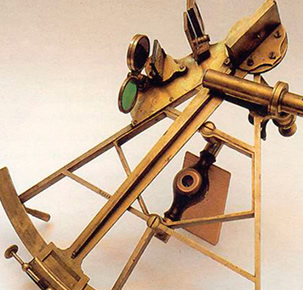

Mientras los naturalistas resuelven sus problemas, los oficiales hacen prácticas de astronomía y geodesia en el observatorio de instrucción montado en Cádiz. El santuario consiste en una amplia y sencilla tienda de campaña, que se pondrá y se quitará mil veces luego en el Nuevo Mundo. Cual tótem científico, preside el lugar un péndulo simple cuyo suave y rítmico balanceo, diríase que melódico, reclama la atención de los presentes. Será de gran utilidad durante el viaje, particularmente para ajustar los relojes y estudiar la figura de la Tierra. Resulta fundamental familiarizarse con las observaciones celestes. Quienes no sepan aprenderán a usar el telescopio, los relojes marinos, el cuadrante y el sextante. En esta improvisada academia se mira al cielo, se observan planetas y estrellas, se aprende a determinar longitudes y latitudes, a calcular distancias solares, a usar el método de las alturas absolutas, a utilizar las tablas de refracción, a calcular horarios. También se enseña a medir distancias y desniveles con el teodolito, trasladando la verdad del terreno a la suave textura del papel convertido en mapa. Cuando estén lejos de España los datos engrosarán el diario astronómico. Nada queda a la improvisación. En alta mar, dos oficiales por corbeta se ocuparán de observar las estrellas. Cuando bajen a tierra, el director de turno responderá del adecuado funcionamiento del celeste laboratorio. Lo controlará todo auxiliado por un guardiamarina y un pilotín, convertido en ángel custodio de la dependencia. Sin mejor ocupación, Fabio es agregado al observatorio. Diariamente se ejercita calculando la altura meridiana del Sol para deducir la latitud, y mide la distancia del Sol a la Luna determinando la longitud. Todos los días se afana con el cuarto de círculo, que exige destreza, pulso firme y ojo clínico. En tierra es más fácil, ya veremos si a merced del oleaje acierta a enlazar el Sol con el horizonte mirando a través del sextante. Más le vale.

Transcurre febrero. En el arsenal de la Carraca se trabaja a destajo. Las tareas se multiplican. Bajo la dirección del ingeniero Tomás Muñoz, las piezas del tridimensional puzle de madera que dará vida a cada barco empiezan a encajar. En la práctica, el doble proyecto pone a prueba la capacidad constructora de los diques de carenar, terminados hace menos de un año. La finalización de las obras tuvo el impulso final del ubicuo Valdés. Reconozcámoslo, el hombre aparece por todas partes. El pronóstico es optimista. La botadura está prevista para mayo. Tendrán que correr, y las prisas son malas compañeras. Lo único seguro son los nombres: Descubierta para la nave comandante y Atrevida para la subalterna. No está mal, porque se ha barajado nominarlas Santa Justa y Santa Rufina. Cada embarcación tiene capacidad para 22 cañones en batería y 4 en el puente, pero se montan solo 16 por razones de peso y comodidad. Pocos son. Desde luego estas corbetas no están pensadas para guerrear; su misión es transitar veloces por las aguas oceánicas conduciendo el pasaje a buen puerto. Se construyen con maderas selectas adecuadamente calafateadas, completándose el casco con un forro de cobre que aumentará la resistencia; precaución conveniente para una navegación prolongada por parajes muy diferentes y climas extremos. La fragata Astrea sirve de modelo para diseñar el aparejo, y del navío San Sebastián se copian los fogones con ventilación y destilador; servirán para cocinar y desalinizar el agua de mar en caso necesario, y quién sabe si por su intermedio no se degustará algún líquido más reconfortante. Todo puede suceder. Las corbetas incorporan pararrayos de última generación, según las lecciones aprendidas en la academia de París. Se lo cuenta por carta Malaspina al ingeniero Muñoz para que disponga lo necesario. El artilugio consiste en una pieza de hierro de un metro de longitud con forma de cono truncado, coronado por un alargado estilete de latón. Una cadena de grosor variable desciende del cuerpo principal hasta la superficie del agua, derivando la corriente al mar si ocurre lo peor. Sencillos milagros técnicos contra devastadores fenómenos naturales. No son las únicas innovaciones. El cabestrante mayor tendrá un manejo más fácil colocado en el combés, entre el palo mayor y el castillo de proa, y las embarcaciones menores se distribuirán sobre cubierta para facilitar su uso corriente.

Domingo 5 de julio. Las corbetas navegan en torno a la bahía gaditana. Utilizando gavias, juanetes, foque y mesana, a las siete y media de la mañana dieron la vela. Es la primera prueba de navegación. De comprobar el andar y el gobierno de las embarcaciones se trata. Hacen largos, viran a babor y a estribor, navegan con el aparejo de proa, luego de bolina; más tarde sobre gavias y mesana, a contramarea después. Los barcos transmiten buenas sensaciones. Regresarán cuando se oculte el sol. Conviene aprovechar el tiempo viendo sus cualidades y comprobando adecuadamente la estiba, pues es mucha la carga que es menester transportar. Embarcarán vino de Sanlúcar, coles agrias, vinagre, aceite, menestra, tocino, pan, agua, leña, anclas, cordajes, betunes, juegos de velas, recambio de arboladura, armamento, repuestos de vestuario, regalos, medicinas, libros, instrumental científico, equipajes; y hay que dejar hueco para almacenar los objetos que se recojan por el camino. Alejandro está feliz, se muestra satisfecho por tener dos barcos que han demostrado su eficiencia con buena nota; se lo cuenta a Gherardo Rangoni. El marqués es como un hermano. Malaspina se siente seguro. No le amedrentan ni la mar gruesa, ni la calma chicha, ni los pedregosos fondos marinos del agreste litoral que habrán de transitar; menos aún la responsabilidad de liderar el proyecto. El viaje se ha preparado a conciencia, con mimo. No se han escatimado esfuerzos. Las cosas que faltan son imposibles. Han sido exigentes en los detalles y generosos en el gasto, no hay duda. La gente y los barcos están preparados, es la hora de levar anclas. Lo anuncia José Bustamante en su diario: «recibida la orden de antemano por el comandante de la expedición para dar la vela el 30 de julio, quedamos prontos a verificar desde el día anterior, y aguardar en la mañana próxima la señal para su ejecución». Viajarán a lugares remotos, recorrerán parajes sorprendentes, encontrarán seres olvidados, frecuentarán culturas extravagantes, oirán historias inverosímiles, recuperarán saberes ignotos, vivirán experiencias únicas. Conocerán, en definitiva, al hombre y su medio de primera mano.