El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina. Las Corbetas del Rey

Rumbo a las Américas

Como sabemos, alcanzado el mes de julio, los preparativos han concluido. Cada cosa está en su sitio. Atada y bien atada; más o menos.

Solo el retraso en recibir los libros e instrumentos comprados en París mantiene a las corbetas amarradas en puerto. La fecha de salida se fija para el cercano día 30, aunque el envío no llegue, tal y como sucede. Es jueves, festividad católica de san Pedro Crisólogo, a quien confiaron los capellanes el éxito del viaje en su oración matutina. Que nadie se extrañe, vienen para rezar y cada cual hace lo que sabe. Tadeo Haenke no embarcó. Inició el camino en Viena, pasó por París y Madrid y llegará a Cádiz con dos días de retraso. Si hubiese acelerado el paso... Sus compañeros no le esperan. Tendrá que viajar por su cuenta y riesgo. Llegará a América nadando. Más adelante conoceremos los pormenores. El comandante de la expedición da la orden de partir. La aventura comienza. Los marineros se hacen a la mar, confundidos por el ajetreo de las maniobras y los adioses de familiares y amigos. Marchan imbuidos por la añoranza del hogar y el incierto futuro que conlleva afrontar una empresa de tal envergadura. El embarazo del equipaje, el amontonamiento de las provisiones y las estrecheces de los aposentos generan un clima de incomodidad que empeora el ánimo de quienes, como el naturalista Antonio Pineda, rompen violentamente con su presente rememorando los «dulces objetos» que dejan e imaginando «los peligros» que acechan. Pasajeros como él comparten sentimientos contradictorios de alborozo y temor a lo desconocido. La suerte está echada. No hay marcha atrás. Scoperta y Ardita, así las nombra Malaspina en la familiaridad de su idioma natal, levan anclas, comienzan a balancearse suavemente por las aguas de la bahía. El viento del levante favorece la maniobra. En dos meses esperan alcanzar tierra firme. Lo cuenta Fabio Ponzone en unas pocas líneas improvisadas a su padre desde el camarote de la Descubierta, escritas con las prisas y el nerviosismo de la partida. Son dos barcos cargados de ilusiones, de sueños, de anhelos, sentimientos propios de la condición humana que los gobiernan. La Atrevida anda algo remisa en la salida porque falta el alférez de fragata Martín de Olavide. Fue a buscar un sextante y se retrasó. Los alcanzará en el bote del práctico, que lo sabe y espera. En el reloj de José Bustamante son las once y cuarto de una mañana con «semblante muy agradable» cuando las corbetas ponen rumbo hacia las islas Canarias.

Tres días tardan en avistar la isla de Tenerife. La inequívoca cúspide volcánica del Teide marca su cercanía. No hay confusión posible. El trayecto no tuvo mayores contratiempos que los mareos propios del viajero novato, inadaptado aún al continuo traqueteo de la embarcación. Tiempo tendrá de lograrlo. Tampoco faltó la presencia de algún polizón, burlador de la vigilancia portuaria Dios sabe cómo. Las habituales procelarias, aves de negruzco plumaje y tamaño de un estornino, acompañan a los marineros acompasando su aleteo al oleaje, deslizándose entre las olas con atrevidas piruetas. A vista de catalejo, la isla es un espacio sugerente. El térreo color rojizo se combina agradablemente con achaparrados y sorprendentes formas arbóreas, se mezcla armoniosamente con el verdor de una vegetación que cubre laderas y valles agitada por el viento.

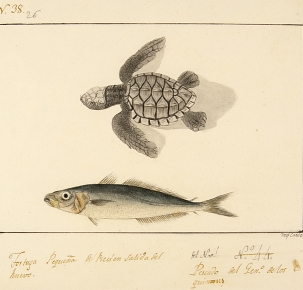

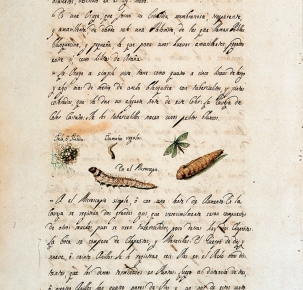

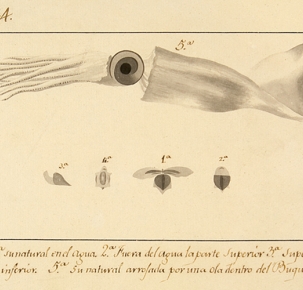

En el horizonte se perfila ahora la isla de Cabo Verde, donde el tráfico de esclavos es moneda cotidiana. En la travesía se cruzan con el Philips Stevens, que desde Inglaterra se dirige al puerto de Old- Calebar para completar otro cargamento. En los días 6 y 7 de agosto las corbetas alcanzan el trópico de Cáncer, «cortan la línea», en jerga marinera, lo hacen acompañadas por un viento recio y la estrepitosa parafernalia de truenos y relámpagos propia de las turbonadas. Después de la tormenta viene la calma. Entonces la pesca ocupa el ocio de los marineros. Una afición que a los naturalistas les viene de perlas para enriquecer sus conocimientos examinando el botín. Además, de vez en cuando se envía un bote a capturar algún ejemplar avistado en el horizonte, y, si la ocasión es propicia, se toman muestras de agua con la intención de estudiar las variaciones de temperatura a distintas profundidades. Tiburones, delfines, bonitos, voladores, medusas, holoturias componen una variopinta fauna acuática acompañada de fragatas, gaviotas y pájaros bobos; aves que también se dejaron ver durante la primera quincena. Sin embargo, fue una insignificante oruga la que captó la atención de los viajeros. La larva había contaminado el cargamento de pan, causando repugnancia entre una tripulación poco dispuesta a consumirlo. Bajo el microscopio, el repelente gusano resultó ser un gigante cabezón de ojos saltones y un anillado cuerpo peloso sostenido por varios pares de patas, que pronto se convertirá en una pulcra palomilla blancuzca de largas antenas. Según los científicos, el animalillo no ofrecía riesgo para la salud; al contrario aportaba proteínas, añadimos. De nada sirven las protestas. El pan no se tira. La anécdota rompió la anodina atmósfera de una travesía que transcurre sin sobresaltos por un inmenso mar desnudo y solitario; un campo azul y negro adornado con espuma blanca y montículos de agua, según leemos en las notas de un melancólico Antonio Pineda.

El 29 de agosto los barcos cruzan el trópico de Capricornio. La temperatura desciende bruscamente. El viento sopla con fuerza, favoreciendo la navegación y causando la rotura de dos maderos de la arboladura de la Descubierta. Los carpinteros tienen trabajo. A los pocos días avistaron la isla Trinidad, en cuyo horizonte el crepúsculo mostró una armónica conjunción de luminosidad y caprichosa disposición nubosa de cautivadora belleza. El 13 de septiembre los expedicionarios se hallan próximos a concluir la primera etapa del viaje. La desembocadura del Río de la Plata emerge cual merecida recompensa. Así lo denominó el explorador veneciano Sebastián Caboto en 1526, pensando que el preciado metal abundaba en la región. Una década antes, Juan Díaz de Solís lo había bautizado con un nombre más sugerente: Mar Dulce. En las inmediaciones del estuario, el agua cambia de tonalidad permitiendo al marinero avezado reconocer fácilmente la posición. Una densa niebla envuelve a las corbetas, hasta el punto de verse obligadas a comunicarse mediante cañonazos. Las aves pelágicas abundan. Pamperos, pardelas, tiñosas, gaviotas, pelícanos, vuelan cotidianamente alrededor de las embarcaciones mientras estas se deslizan por un insólito tapiz oblongo y azulado, compuesto por medusas que, como si de una alfombra mágica se tratase, cubren la superficie hasta el inmediato puerto de Montevideo. Atracan el 20 de septiembre a las tres y media de la tarde. Han transcurrido cincuenta y dos días de navegación.