El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina. Las Corbetas del Rey

México, un país en la mochila

Hace cinco largos meses, casi seis, que las naves partieron de Acapulco rumbo al norte. La aventura acabamos de contarla.

En México ha permanecido una comisión formada por Dionisio Galiano, Arcadio Pineda, Martín Olavide, Manuel Morales, Antonio Pineda, Luis Neé, el pintor José Guío y el escribiente Julián del Villar. Ocho expedicionarios divididos en dos equipos, coordinados por el oficial Galiano. Uno, con sede en la ciudad de México, encargado de la geografía, la astronomía y las noticias locales; otro, ubicuo, pisoteando caminos y rebuscando entre la naturaleza. A estas alturas del libro, el lector identifica a cada cual sin necesidad de nominarlos. Todos tienen trabajo, mucho. Los marinos pondrán al día las observaciones realizadas desde Lima, determinarán la posición geográfica de la capital y la ciudad de Puebla, corregirán los dudosos resultados ofrecidos por los relojes durante la travesía de El Realejo a Acapulco y recopilarán información sobre el territorio. Los naturalistas explorarán cada palmo de terreno desde el puerto hasta la ciudad de México, trasladándose en febrero de 1792 a Manila para esperar la llegada de las corbetas. Circunstancia que no se produjo. Sí viajarán a Filipinas, pero en el mismo barco que los trajo a estas costas.

Domingo 8 de mayo. Hombres y cabalgaduras rodean la playa de Acapulco. La compañía prosigue a buen paso por el espeso bosque de cocoteros que adorna la ciudad, refugio permanente de multitud de aves con vistosos plumajes. El suelo que pisan es granítico. Duro camino, compensado por el perpetuo discurrir del agua en innumerables arroyos y la frondosidad de los cauces.

Suben cerros y bajan colinas, alejándose paulatinamente de la planicie. Transcurridos tres días, contemplan la falda del monte Peregrino contorneada por el lecho del río Papagayo. El agua sobra y la vegetación se acumula en laderas fulgurantes de verdor. Abundan los robles y los pinos, formando arboledas habitadas por ruidosas cotorras y urracas que alertan con estruendo a jabalíes, venados, coyotes, ardillas y tejones de la presencia del silencioso puma. Desde la cumbre, el Papagayo serpentea, majestuoso, atravesando el valle. La montaña es de naturaleza calcárea, con abundante cristalización mineral. Lo comprobó Pineda, pero su juicio no es infalible. El día 12 de mayo el grupo alcanza la población de Dos Caminos. Se dirigen al pueblo de Mazatlán, tierra de venados en el idioma náhuatl hablado por los nativos. Para llegar a la localidad han de transitar por una amplia llanura cubierta de pinos resinosos, sustituida después por un sendero de montaña. Mazatlán es un humilde poblado indígena formado por un núcleo de desaliñadas chozas con aspecto de jaulas. Pero las apariencias engañan, y el lugar ha adquirido cierta relevancia comercial. Más adelante, a dos leguas de distancia, se halla la localidad de Petaquillas. Casas amontonadas sobre un amplio llano, construidas como sencillas barracas cimentadas con piedra. No está lejos el famoso río Azul, conocido por el frío tinte añil del agua que discurre por su lecho. Para contemplarlo hay que recorrer una estrecha cañada que conduce al manantial. Allí fueron los naturalistas. Mera curiosidad, porque desvelar el secreto no está en sus manos. La laguna inmediata es un acuario natural, cobijo de una gran variedad de peces. Con prisas, la cuadrilla se desvía hacia la población de Chilpancingo, un importante núcleo urbano con más de trescientas familias y cerca de dos mil habitantes. Hay agricultores, ganaderos, arrieros, curtidores, zapateros, albañiles, sastres, tejedores, bordadores y un maestro de escuela que desasna a los infantes. Antaño, fue un lugar muy conocido por su minería; ahora, las explotaciones han sido abandonadas, permaneciendo como un recuerdo perenne de los primeros colonos. Los indios unen a su pobreza una peculiar fisonomía: cara ancha, frente angosta, ojos rasgados, gran nariz aguileña, pelo lacio y una palpable desnutrición; sus miserables viviendas contrastan impúdicamente con los caserones de la clase acomodada.

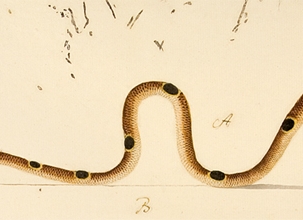

El grupo recupera el camino. Otra maravilla natural los espera a su paso por Tixtla: la cueva del cerro Omiapa, un rincón natural adornado por milenarias estalactitas y estalagmitas acompasadas con la sonoridad de un silencio prístino. La entrada se localiza en un pequeño valle, oculta tras los árboles, cubierta por la hojarasca. Soñemos a don Antonio, rechoncho, gran cabeza, poco pelo, atrevido, deslizándose al interior; examinando con esmero cada ínfimo detalle; maravillado paseando por esta cavidad subterránea decorada con caprichosas formas aéreas. El tiempo corre, reemprenden la marcha. La ruta prosigue por un fértil llano que conduce al antiguo real de minas de Zumpango; otro recuerdo del pasado. Terrenos secos, escasos de pastos, que alimentan poco al ganado. El río Mezcala está cerca y da nombre a la población asentada en la ribera sur, un poblado de indígenas dedicados a cultivar la tierra y a elaborar utensilios domésticos. Indios que conocen bien las propiedades medicinales de las plantas. Curan la ictericia cociendo hojas de acebuche, usan el palo dulce para remediar el mal de orina o engañan el empacho masticando hojas de sauce; y tantas recetas más de las que toman buena nota los viajeros. En la zona abunda la sonora y mortífera serpiente de cascabel junto a la sigilosa, llamativa e igualmente letal coral. Contra sus mordeduras no hay remedio que valga. Lo mejor es estar atentos al camino para evitar el peligro.

Lunes 23 de mayo. La comitiva se divide. Los dos bandos sienten alivio al separarse. Uno tiene prisa por llegar a México. El otro avanzará con paciencia y deleite buscando los detalles de la vida. Seguiremos a estos, los naturalistas, aprendiendo de sus historias. El viaje continúa por fértiles tierras dedicadas al cultivo del maíz. El pueblo de Iguala es el referente inmediato. Se localiza a unas cuatro leguas de distancia, siguiendo un sendero alomado convertido en llano en su tramo final. Cuatrocientas casas se esparcen al pie del monte San Andrés, en el entorno de una amplia laguna y un hermoso bosque de frutales. El día 24 reanudan la marcha con la intención de visitar una hacienda de laboreo de metales que se encuentra próxima. El complejo minero es un conjunto de sólidos edificios con paredes de cantería y techos de tejamanil —tablas de madera recortadas simulando tejas—, en cuyas dependencias se realizan las diferentes fases del proceso de purificación. El mineral se extrae de una galería anexa y es transportado por los indígenas al exterior utilizando enormes tanquetas. El material se descarga en batanes. Grandes nubes de polvo dispersan por la atmósfera las partículas metálicas que contienen. Aire envenenado que ulcera los pulmones y mortifica el cuerpo de unos operarios que no vivirán muchos años desempeñando este trabajo.

Pineda y sus acompañantes se dirigen al pueblo de Taxco, un antiguo real de minas cuyos orígenes se remontan a la época de la conquista. Hace siglos que se explotan estas galerías y la producción ha menguado. El lugar aún concita cierta actividad comercial, desplegando su propia feria mercantil. De creer a los nativos, las vetas tienen su origen en el monte Güisteco, sobresaliente por el montañoso horizonte. Por la ladera asciende Antonio Pineda camino de la cima. La panorámica es impactante, invita a pensar en la conveniencia de utilizar globos aerostáticos para reconocer territorios tan extensos. ¡Quién tuviera uno!, exclama en la soledad de la cumbre. Quizás se conforme con escuchar el suave canto del arrendajo azul si localiza algún ejemplar entre las encinas, madroños, cedros y pinos que cubren el entorno. La mina Santa Catalina es el próximo objetivo. Un filón de plata de ley. Esperan su visita. Baja empinadas escaleras, atraviesa pozos y galerías, desciende a una profundidad de 135 metros, donde los peones cargan pesados sacos repletos de mineral. Asemejan almas en pena iluminando sus pasos con velas prendidas sobre una pieza de barro atada a la frente. Reinventaron el candelero, componiendo una imagen del más allá.

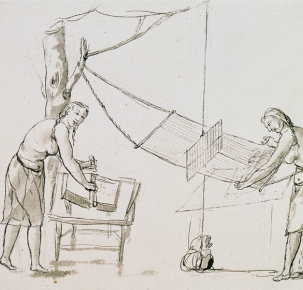

El 31 de mayo emprenden la marcha hacia la capital bordeando la quebrada de Cantarrana. Recorren cómodas calzadas, como las de Amixtlán, Mochitlán y Acuitlapan; atraviesan ásperos terrenos volcánicos poblados de nogales y pinos, como el camino que conduce al pueblo de Alpuyeca, y contemplan hermosas cascadas, como acontece en Cuernavaca, donde pernoctan la noche del día 2 de junio. Un pueblo de agua abundante, avenidas frondosas y ricos frutales que aromatizan la atmósfera. A la mañana siguiente, el viaje continúa en dirección a San Agustín de las Cuevas. Un largo sendero de lava, una interminable hilera de cerros y montes y una excelente calzada con vistas el valle mexicano conducen sin pérdida al pueblo. Casas de sólida y armoniosa construcción componen San Agustín. Son viviendas de recreo ocupadas por familias acomodadas. Otros vienen aquí buscando el vigor perdido, pues el sitio tiene fama de saludable, de gozar los favores de un aire que despeja la mente y cura el cuerpo. Por lo menos eso se cuenta. Mientras unos sanan y todos descansan, los lugareños trabajan en la agricultura, ejercen de albañiles y tejen vistosas prendas en los muchos telares diseminados por la zona.

Sábado 4 de junio. Cuatro leguas los separan de la ciudad de México. Será un paseo. El camino discurre por una hermosa calzada adornada con cántaros, mojones y relojes de Sol que multiplican las horas. Al final del recorrido la capital abre sus puertas. Una vez traspasadas, hay que buscar a los compañeros que llegaron antes. Luego, disfrutar de un merecido descanso. Más tarde, organizar el material de trabajo para no perder los papeles: datos, noticias, observaciones, se acumulan en los cuadernos de viaje. Por último, conocer la ciudad: visitar el Gabinete de Historia Natural, la Academia de San Carlos, la Casa del Apartado, el convento del Carmen, el templo de la Santa Veracruz, el barrio de San Ángel, la iglesia de San Jacinto... Hay tantas cosas por ver en esta Ciudad de Palacios... En la Alameda Central —se llama así aunque hace decenios que fresnos y sauces han reemplazado a los álamos originales— se disfruta de las numerosas fuentes que, adornadas con personajes mitológicos, embellecen el rectangular paseo. Los enamorados conocen bien el parque, es uno de sus lugares preferidos. Aquí las parejas se cortejan a distancia, mediante gestos que pasan desapercibidos al profano. Cándidas promesas de felicidad eterna viajan en pos de la persona amada ocultas en cómplices miradas. El coronel es un hombre inquieto, decidido, intrépido, y pasadas las semanas, recuperado el ardor aventurero, vendrán las excursiones por los alrededores, recorriendo cuevas, bosques, minas, montes y cerros cuyos secretos desea conocer.

Sierra Nevada es un macizo forestal localizado al sureste del valle de México. Una mole imponente de nieves perpetuas que aporta sus aguas cristalinas a los acuíferos de la región. Hacia allí dirigen sus pasos nuestro naturalista y su equipo con el propósito de recorrer alguna de sus estribaciones. En su primera parte, el camino conduce al poblado de Mexicaltzingo. A continuación, el trayecto se convierte en un discurrir de cerros volcánicos que conducen al pueblo de Amecameca, donde comienza la aventura por esta sierra cuyas blancas cumbres sostienen el firmamento. El nerviosismo les impide pernoctar en el pueblo. El grupo se desplaza lentamente por la ladera montañosa. Pasan la noche en una cueva angosta, en un inhóspito refugio para ganado. Al amanecer don Antonio inspecciona el escenario, mide la temperatura y determina la presión atmosférica usando el termómetro y el barómetro. Instrumentos que no faltan en su equipaje. Los datos sirven para conocer la altitud aplicando sencillos cálculos matemáticos. La marcha prosigue entre pinos, madroños y hermosas plantas en floración. Un caminar amenizado por el melodioso canto del coyoltotl, por el aleteo de carpinteros, picos reales y córvidos, que nunca faltan. Pineda admira una naturaleza efervescente, depositaria de innumerables preguntas cuya respuesta desconoce. El regreso lo realizan por la laguna de Texcoco. Tiene interés en tomar marcaciones geográficas de la zona valiéndose del reloj de segundos y la brújula. Haría bien en posponer la medición y disfrutar del paseo. Ni el instrumental ni la destreza personal son los adecuados para realizar la operación, aunque don Antonio no piensa igual. Hay muchas cosas que contemplar en este otrora abrevadero de mamuts: cipreses, sauces, fochas, patos, garzas, el ratón ciervo —curioso roedor de un llamativo pelaje marrón y blanco— y, por supuesto, el mítico ajolote, que cimbrea su figura divina por las dulces aguas de la laguna. Es un animalillo sorprendente. Un pequeño anfibio translúcido, cabezón, con ojos pequeños, boca grande, dientes diminutos y lengua retráctil cual gigantesca rana, complementos de un tronco compacto movido por cuatro patas y una cola. Cuenta la leyenda azteca del Quinto Sol, que el ajolote fue la última metamorfosis del dios Xólotl antes de perecer a manos del verdugo. Con su sangre se creó el mundo de los hombres. Los detalles podrá leerlos don Antonio en la Historia general de las cosas de la Nueva España, escrita por el franciscano Bernardino de Sahagún. Tampoco faltará quien se lo cuente de viva voz. Varios ejemplares del anfibio cayeron en su poder. Los cuerpos fueron minuciosamente examinados, con la lupa, antes de ser troceados usando el bisturí. Las descripciones y los dibujos anatómicos trazados sobre el papel testimonian su existencia.

Reconocer el cerro de Guadalupe es la intención de Pineda en su próxima aventura. Le acompaña en esta ocasión don José Alzate, clérigo y reputado naturalista, buen conocedor de la zona. Es un hombre culto, amante de la ciencia. El camino los conduce al pueblo de Guadalupe, lugar de culto mariano por excelencia. Cientos de personas acuden cotidianamente con sus problemas ante la imagen de la Virgen calmando su sed con el agua milagrosa que mana en la capilla. Se desconocen las propiedades, pero reconforta al enfermo, incluso lo cura. Al menos no perjudica, que se sepa. El agua tiene sabor ácido y es desabrida, pero a quién le importa. La congregación es próspera, ha edificado el santuario, un colegio infantil, un convento de capuchinos y algún otro edificio religioso de menor importancia. Inmediato al pueblo se sitúa el cerro. Allí se dirigen los dos caballeros. Reconocen primero el yacimiento fósil situado en la falda. Huesos de un cuadrúpedo gigantesco sobre cuyo origen no se ponen de acuerdo. ¿Serán los restos de un paquidermo?, pregunta el sacerdote; ¿o tal vez formen parte del esqueleto de un animal desconocido y extinto, habitante de un pasado remoto?, responde el coronel. Discurriendo sobre la incierta naturaleza ósea que dejan atrás, los naturalistas ascienden hacia la cima. Una pequeña ermita domina la cumbre, hermoseada por la espléndida vista del valle que se contempla desde la altura. El descenso es rápido, tienen prisa por reconocer el vecino monte Esmeralda. Un sitio mágico donde los objetos cambian de color, mostrando un tono verdoso. Algún prodigio acontece en la montaña. Alzate ha observado el fenómeno en repetidas ocasiones. Esta vez los objetos se mantienen inalterables, no hay cambios de color. Quizás sean las nubes, que actúan como filtro; acaso la refracción de la luz regule el suceso; puede que el trueque dependa de la vista, conjetura Pineda ofreciendo un ramillete de posibilidades difíciles de comprobar.

Pocos días han transcurrido desde el último episodio y Antonio Pineda marcha en dirección al floreciente pueblo de San Agustín de las Cuevas. Un trayecto corto, placentero. En el mercado de la Paz venden aromáticos membrillos, minúsculas peras sanjuaneras de sabor intenso, el mantecoso zapote blanco, dulces ciruelas rojas, apetitosos aguacates y deliciosos higos. Cuesta poco imaginar al naturalista —¿acertaremos?— mirando, olfateando, adquiriendo, degustando los sabrosos productos de esta olorosa y colorida plaza; al fin y al cabo, lo transportado, vendido y comprado es naturaleza. Lo cierto es que conoció los árboles examinando el próspero vergel que, atendido por indígenas, aromatiza el pueblo. Fue en otra ocasión. Hoy está aquí atrapado por la espeleología. Ha venido con la intención de inspeccionar las grutas volcánicas aludidas en el topónimo. La cuadrilla camina hacia los farallones de lava, donde, a legua y media de distancia, la vegetación oculta la entrada semicircular de la cueva de los Gorriones. Portan antorchas para iluminar un imposible viaje al centro de la tierra y una brújula para orientarse cuando fallen los sentidos. Los nativos que lo acompañan desconfían del laberinto subterráneo. El coronel es tozudo y temerario. Entran con el objetivo de encontrar el cráter principal. Llevan horas circulando. Las antorchas se acaban. El ánimo de la gente empeora. Los indios temen extraviarse y padecer una muerte horrorosa por inanición. Al fin regresan. Pineda tuvo que ceder. La maravillosa naturaleza puede ser una trampa mortal, no conoce amigos. Está seguro de lograrlo. ¡Ay, si tuviera tiempo! Deberá contentarse con el recuerdo de un oscuro, tortuoso, agreste e inanimado submundo de lava petrificada, morada de fuerzas ignotas cuyo conocimiento requiere algo más que voluntad. Tampoco olvidará el largo rato pasado en la torre de la iglesia, contemplando el paisaje montañoso que ha visitado y dibujado con esmero.

Al pueblo de Tacubaya se dirigen Pineda y Alzate confraternizando. Una charla distendida entre personas cultas: relatan aventuras, cuentan anécdotas, expresan opiniones, nada trascendente. Tacubaya ocupa un lugar privilegiado en el valle mexicano. Por el buen clima y su posición elevada sobre el lago, que impide las molestas inundaciones, es la zona residencial preferida por la élite capitalina. Fama tuvo. Hasta el arzobispo Palafox dispuso de casa en la zona hace más de un siglo. Atrás dejan el pueblecito de Chapultepec, conocido por el rentable molino de harina establecido en sus inmediaciones, que no olvidan visitar. Lavan el trigo, lo esparcen al sol sobre una terraza de ladrillo y pocas horas bastan para secarlo. Aún tierno, lo criban y muelen en el mismo día, obteniendo una harina totalmente limpia. Lo cuenta Pineda, admirado por la sencillez, rapidez, limpieza y rendimiento del proceso.

Tacubaya es solo una estación de paso. El verdadero destino de la pareja es el inmediato pueblecito de Santa Fe. Van con la intención de visitar la real fábrica de pólvora situada en las fueras. Es una sólida edificación compartimentada en dependencias separadas: patios, almacenes, oficinas y cobertizos aislados con el fin de controlar más rápidamente las llamas en caso de incendio, muy frecuentes y peligrosos en estos establecimientos. A falta de medios, una sencilla distribución arquitectónica parece un buen plan para disminuir el riesgo.

Al Desierto de los Leones se dirige Pineda. El nombre es equívoco donde los haya, no significa lo que parece. La denominación identifica un frondoso bosque donde no falta el agua. Tampoco hay leones, sí una familia local que aportó el apellido. Desierto equivale a soledad, retiro, vacío, representa la separación del mundo elegida por los padres carmelitas descalzos como modelo de existencia. La congregación habita el viejo monasterio, construido hace un siglo buscando la paz eterna. Aclarada la confusión, contaremos que el grupo se dirige al convento. Han superado el cerro de Santa Ana y transitan por una amena cañada con frondosos árboles y rosas silvestres. El tramo final es una cómoda calzada de piedra. Pinos y cedros invaden el entorno ocultando el edificio. Solo once religiosos ocupan las numerosas celdas, y proyectan trasladarse pronto. La humedad y los rigores del frío invernal son malos compañeros, insoportables con la edad. Recientemente se han realizado obras de ampliación, aunque nadie sabe bien por qué. Misterios celestiales. En las cercanías existen algunas ermitas, antaño ocupadas por anacoretas y ermitaños. La de San Miguel destaca por sus vistas sobre los valles de Toluca y México. Pineda se siente admirado por la altura de estos cedros arraigados en un terreno engañoso, pues a pocos metros de profundidad se esconde una pétrea capa de lava volcánica. No hay milagro alguno. Los cedros extienden sus raíces horizontalmente, desarrollado una tupida malla bajo tierra que sujeta el tronco en su ascensión hacia el cielo. La hierba crece lozana tapizando un suelo poblado de flores. Escasean las aves, pero abundan las ardillas, liebres, conejos y venados, que alimentan a los coyotes, tejones y lobos. Los pinos ganan en número a medida que aumenta la altura hacia la zona de nieve, donde solo sobrevive la grama. El coronel vuelve contento. Fue un paseo agradable, bendecido con la hospitalidad de los hermanos, alegres por la inesperada compañía.

Entre idas y venidas llega agosto, y aún resta por inspeccionar la vasta región minera de Guanajuato. El día 22 es la fecha elegida por Pineda para iniciar la marcha. El grupo enfila el camino de Guadalupe. Las sosegadas arboledas dan paso a los cerros antes de embocar en la mítica región de Teotihuacán. Sauces y cipreses se mezclan con las espaciadas casas de adobe que delimitan el pueblo. Junto a la iglesia nace una fuente termal, que Pineda examina detenidamente. Toma muestras, aplica reactivos y valora su composición. A falta de un análisis más detallado, el agua no parece tener propiedades medicinales. En el entorno se hallan las imponentes pirámides escalonadas levantadas hace siglos por la civilización mesoamericana. Impresionados, suben los resbaladizos 365 escalones, uno por cada día del año, hasta la cumbre de la pirámide del Sol. Falta el resuello. Enfrente se sitúa la pirámide de la Luna. Son los únicos supervivientes del lugar donde nacieron los dioses. Un espacio de ensueño, mágico, que los viajeros se resisten a abandonar atrapados por las imágenes. Continúan la marcha. Tres horas precisaron para descubrir el acueducto de Zempoala. Funciona desde 1553, conservándose en buen estado. Prosiguen por la región minera que se extiende hasta el valle de Actopan, y desde aquí un terreno seco y pedregoso los conduce al llano de Ixmiquilpan entre una explosión vegetal de cactus. Nueve especies diferentes contó Luis Neé, entre ellas el nopal, el agave y el nopalillo, aún no descrito por los botánicos. En el valle prosperan huertas y frondosas arboledas conformando un entorno agradable. En la población de Zimapan los montones de escoria se elevan por todas partes. Son tierras de oro, y no falta la plata ni el cobre. Destaca el cerro Colorado, distinguido como Real del Oro por su abundancia. Ahora el río Zimapan les corta el paso. Para atravesarlo hay un singular puente colgante, algo arriesgado. Una maroma une ambas orillas, y sobre ella circula un balancín que se mueve a tirones accionado por un cabestrante. El mecanismo es frágil e inestable. Lo recomendable es deslizarse bien atado al asiento.

Veintidós de septiembre de 1791. Ha transcurrido un mes desde la salida. Por delante quedan localidades como Tecozautla, Acámbaro, San Bartolomé, Salvatierra, Salamanca, parajes diferentes donde el agua corre por lagos, lagunas y fuentes termales. Muy conocido es el manantial de Salvatierra, famoso por su elevada temperatura, tan alta que en pocos minutos se cuece un ave; quizá un zarapito, un pato o una garza blanca, que vuelan distraídos por estos cerros y valles. En las pozas cercanas el calor disminuye notablemente. Son baños medicinales recomendables contra enfermedades cutáneas y procesos inflamatorios. Llegaron a Guanajuato. Durante un mes examinan la vasta cuenca minera que ocupa la comarca. Son yacimientos ricos en plata, de los más productivos del país. Las minas se multiplican, dando trabajo a hombres y mujeres. Las recuas van y vienen cargadas de metales preciosos. Algunas prospecciones son de dimensiones gigantescas, incluso las caballerías penetran en el interior transportando materiales. Las mejores están equipadas con bombas hidráulicas. La nombrada Tepeyac es una excavación reciente, dotada de una infraestructura moderna. Por sus amplias escaleras desciende don Antonio, que contempla a los obreros ocupados en múltiples tareas. Unos cargan piedra, otros toneles de agua; aquellos herramientas, estos descansan. Los gritos son continuos. Difícilmente pueden entenderse con tanto estrépito. En las galerías se amontonan los peones, martilleando rítmicamente el filón. Hombres musculosos con el torso desnudo, sudoroso, brillante por el reflejo de las luces. Pineda se siente como Ulises en la cueva del cíclope Polifemo, inteligencia contra fuerza bruta. Seguro que pasó buenos ratos leyendo el libro de Homero que ahora recuerda.

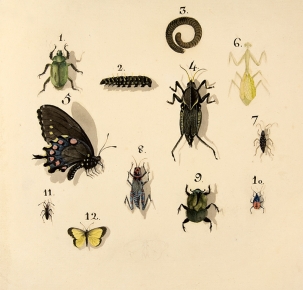

El calendario señala el mes de octubre. Las corbetas anticiparon el regreso. Una atracó en Acapulco, la otra navega por San Blas. Lo sabemos. Tienen prisa. Han mandado recado para que la comisión capitalina se reincorpore a la expedición. Avisados quedan de su inminente reagrupación. Galiano comunica la noticia a Pineda, pidiéndole que regrese a la mayor brevedad. El coronel abandona Guanajuato a primeros de noviembre. Desandar el camino es fácil y rápido. Elige el trayecto corto, entreteniéndose lo justo. Mediado el mes, está de vuelta. En México queda poco por hacer. El equipaje y ultimar la remesa con destino a Madrid. El 24 de noviembre la comitiva sale para Acapulco. En la capital dejaron 13 cajones conteniendo libros, papeles, borradores, plantas, minerales, insectos, aves, pieles de nutria, arcos y flechas; objetos que rememorarán estos territorios cuando el viaje termine. A dos días de camino está Puebla, y dos jornadas más empleó Pineda en reconocer el volcán inmediato cubierto de nieves perpetuas. Tuvieron que transigir, conocen su debilidad por la vulcanología. El misterioso fuego subterráneo lo atrae como a las moscas un panal de rica miel. El río Papagayo les indica la proximidad de la meta. Subidos en una balsa, atraviesan el cauce. Llegarán pronto, finalizando el mes.

Don Antonio recorrió centenares de kilómetros. Va pensativo, cavilando, algo le preocupa. Tal vez la inoportuna idea de abandonar la expedición sobrevenida en estos meses. Planea dejar el grupo en Filipinas, con la intención de dar la vuelta al mundo en solitario. Quiere explorar la costa de Coromandel, Cantón, Calcuta, la región Malabar y el golfo Pérsico, regresando a Europa bien por el canal de Suez, bien por el cabo de Buena Esperanza. Luis Neé es un fiel aliado, si puede le acompañará en la expedición. Un dibujante y un oficial completarían el cuarteto. La fascinación pudo a la prudencia. En agosto desveló su plan al ministro Valdés. Los trámites han de ser rápidos. Para incursionar por territorio extranjero necesitan salvoconductos y pasaportes, que deberán enviarse a Manila con urgencia. Malaspina lo ignora. Nadie le informó. Cuando se entere veremos como reacciona. No le hará gracia.